2025年いけばな花材を守るプロジェクト

いけばな小原流では生産が減少しているいけばな花材の積極的な利用による生産者の支援や育成を行う事業「いけばな花材を守るプロジェクト」を実施しています。

2020年より施行実施している本プロジェクトの対象花材に、2024年は「雪柳」「姫百合」「薊」「唐ゴマ」が加わり、全12種となりました。

本部事業や各支部での使用状況を紹介いたします。

|

いけばな花材を守るプロジェクト 対象花材 |

||

| アマリリス | いちはつ | 花菖蒲 |

| 燕子花 | 睡蓮 | 河骨 |

| 小シダ | 谷渡り | 雪柳 |

| 姫百合 | 薊 | 唐ゴマ |

◎二輪菊について

二輪菊は生産者と本プロジェクトについて合意を取ることができず、安定な供給が難しいため、

25年の対象花材のリストからは外させていただくことになりました。

流通が止まるわけではございませんので、ご利用を希望の支部におかれましてはぜひご利用ください。

23年度の使用実績はこちらからご確認いただけます。

24年度の使用実績はこちらからご確認いただけます。

アマリリス

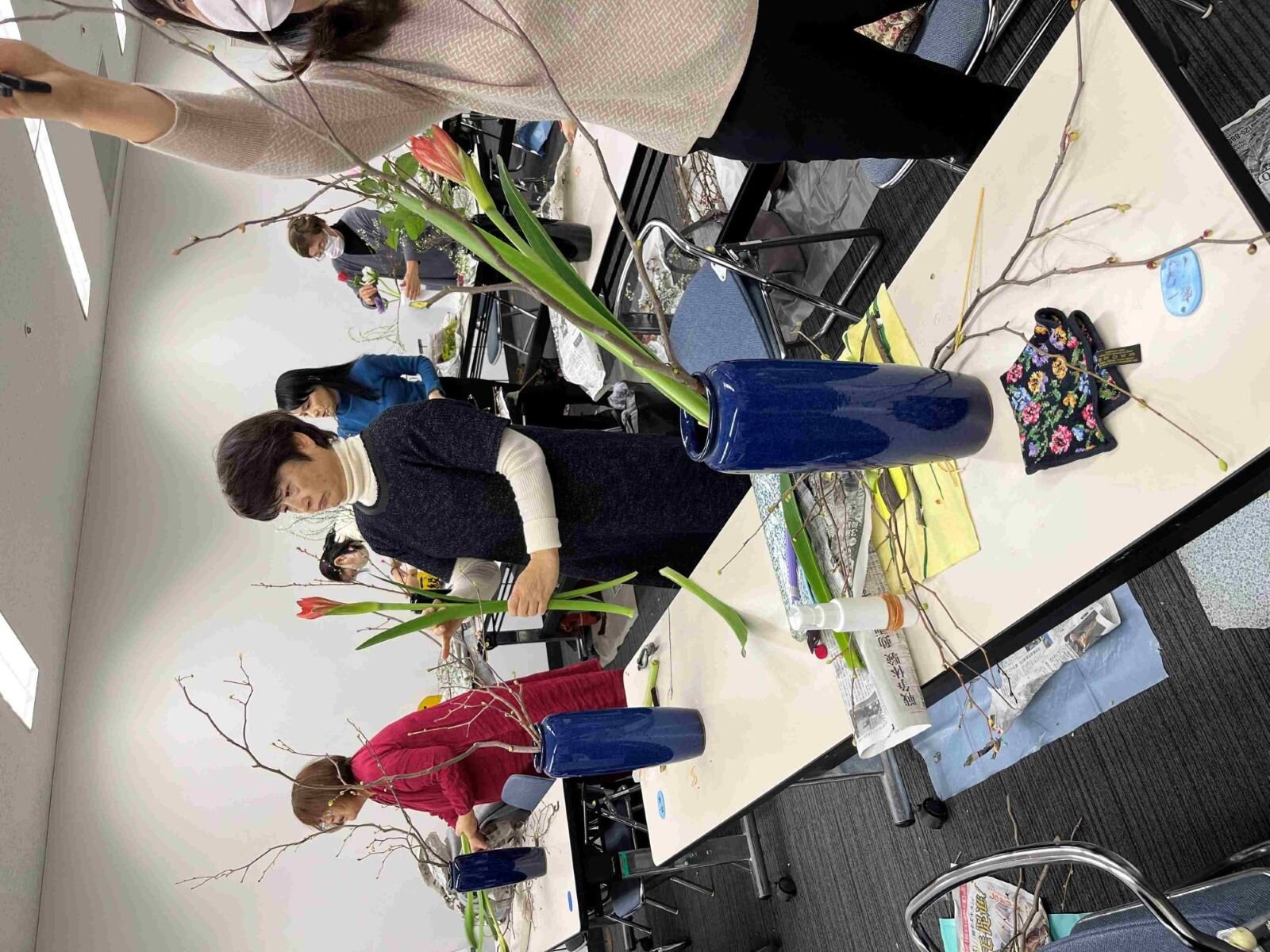

札幌支部 2月支部定例研究会

2月の研究会でアマリリスを使用してくださいました!

札幌支部さまでは昨年度もアマリリスをご利用いただいているのですが、支部の会員に好評でしたので今年も取り入れてくださいました。

今年は花3,葉7~8に挑戦 し、 姫水木を中間流し、スイートピーを客枝と2種類のいけ方が出て

それぞれ準優秀花が出たとのことです!

アマリリスの状態がとても良く皆さま大変喜んでいただけました。

長崎支部 2月支部定例研究会

今年初めての研究会でアマリリスを使用してくださいました!

🌸初等科、本科→たてるかたち

🌸師範1,2 →色彩様式

🌸准教、4級→ならぶかたち

🌸1脇、1級→色彩様式

🌸幹部→瓶花

ご提供いただいた写真の中に写る、アマリリスと真剣に向き合う長崎支部会員の皆さまがとても印象的です!

横浜支部 2月支部定例研究会

家元が直接産地を訪ねてアマリリスの二花五葉の規格が実現したことを伺い、昨年に続きクラスを換えて多くの会員にいけて貰いたいと、取り入れてくださいました!

挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています。

・アマリリスの葉が思った方向にいかず難しかつた。 (1級B)

・マーガレットとの取り合わせが難しかつた。 (1級B)

・土佐水木にアマリリス1本だと根締まりが難しかった。 (新1級)

・めったにいけられない取り合わせなので、今日いけられて嬉しかった。 (新1級)

・可愛らしい取り合わせでした。 (1脇)

・アマリリスの花の向き、寸法の取り方が難しかった。 (2脇)

・アマリリスの葉の選び方と七宝に固定させるのが難しかった。 (2脇)

・菜の花が細くてやりにくかった。 (2脇)

山形支部 2月支部定例研究会

知地正和先生をご指導にお迎えし、1級家元Bクラスで色彩盛花様式本位の取り合わせでアマリリスをご使用いただきました。

【取り合せ】

🌸アマリリス(花2・葉5)

🌸菜の花3

🌸スイトピー5  ご提供いただいたお写真にうつる作品たちがとても素敵です!

ご提供いただいたお写真にうつる作品たちがとても素敵です!

雪柳

横浜支部 2月支部定例研究会

雪柳は主材にも配材にもなる貴重な花材です。春の息吹きを感じさせる雪柳を存分に

楽しんでいただきたいと取り入れてくださいました。

挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています!

・桃と雪柳の枝が交差するので扱いが難しかった。 (1脇)

・雪柳の枝が細くて留めずらかった。 (2級)

・ひびきに留めるのが難しかった。 (2級)

長岡支部 3月支部定例研究会

プロジェクト花材として選定されており、近年使用していない花材だったため雪柳を春の花材として取り入れてくださいました。

【取り合せ】

🌸准教授 盛花(傾斜型) 雪柳・スイートピー・金盞花

🌸3家 自由表現 雪柳・ラッパ水仙

🌸2家 瓶花

雪柳・ラッパ水仙・スイートピー  挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています!

挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています!

・雪柳の枝が硬くて溜めをすることができず、枝づくりに苦労しました。

・久しぶりに扱う花材で、瓶への留め方が上手くできませんでした。今後手に入ったら復習したいです。

・自由表現の作品がとてもきれいに生けられていて、大変勉強になりました。

・夏の花材で勉強してみたいです。

■講師の木下峯江先生より

・尺一丸水盤に自由表現で雪柳を生けることが大変難しく、準優秀花の作品はとてもきれいに入っています。

・瓶花の作品も大変すばらしくいけています。

いちはつ

横浜支部 4月支部定例研究会

琳派にふさわしい独特の葉のうねりを生かして省略と誇張を楽しんで頂きたいと取りいれてくださいました。  挑戦された支部会員様からは沢山のご意見を頂戴しております。

挑戦された支部会員様からは沢山のご意見を頂戴しております。

・いちはつの特徴である葉のうねりをいかすのが難しかった。

・菖蒲等と違って葉のうねりがおもしろく、楽しくいけられた。

・葉のうねりがおもしろいので、自由にいけられ楽しかった。

・花材が琳派にむいていると思いました。

ご提供いただいたお写真から、皆さまが楽しんでいけていらっしゃる様子が伝わってまいります!

山形支部 4月支部定例研究会

山形支部さまは昨年度から引き続き今年もいちはつを取り入れてくださいました。

【取り合わせ】

🌸いちはつ(花2・葉5)

🌸小菊3

🌸鳴子百合4  いちはつの葉のうねりをよく観て、手元にそのような葉があれば前方に位置付けるといちはつらしさを見せることが出来る等、いろいろなポイントを松田光美先生に丁寧にご指導いただきました。 今回は鳴子百合がまだ初々しく足元を整えるのが大変のようでした。

いちはつの葉のうねりをよく観て、手元にそのような葉があれば前方に位置付けるといちはつらしさを見せることが出来る等、いろいろなポイントを松田光美先生に丁寧にご指導いただきました。 今回は鳴子百合がまだ初々しく足元を整えるのが大変のようでした。

薊

長岡支部 4月支部定例研究会、専門教授者研究会

プロジェクト花材であり季節の花材にふさわしいという理由で、定例研究会・専門教授者勉強会でもご使用いただきました!

ご提供頂いたお写真に映る、悩みながらも真剣に取り組まれている姿がとても印象的です。

ご提供頂いたお写真に映る、悩みながらも真剣に取り組まれている姿がとても印象的です。

取り合せ

<定例研究会>

🌸4家 色彩盛花・色彩本位(傾斜型) 虫狩・薊③・鳴子百合③

🌸3家 花舞

雲竜柳②・薊②・霞草①

🌸2家 写景盛花・自然本位

虫狩・薊②・鳴子百合⑤

<専門認定教授者勉強会>

🌸写景盛花・自然本位

虫狩・薊②・鳴子百合③・しゃが⑤

挑戦していただいた支部会員の皆様からは沢山のお声を頂戴しております!

挑戦していただいた支部会員の皆様からは沢山のお声を頂戴しております!

・午前の定例研究会では、水揚げが良くなくて萎れた花材が有ったが、午後には水揚げが良く勢いのある薊を生けることができた。水揚げの大切さを感じた。

・水揚げに関しては、花材を納入して下さる花屋さんにも協力して頂かないと、状態の良い花材を提供出来なくなってしまう。普段からの付き合いが大切と思った。

・付近の野原に生えている薊と違い、とても綺麗な花で良かった。

・薊は身近に有る植物なので、特に珍しいと感じていないが、花屋の店頭で見かけることが多くない。葉の棘が嫌われているのかもしれないが、薊がもっと簡単にお稽古の花材とか、家庭でも飾られる花材として扱えれば良いと思う。

山形支部 定例研究会とステップアップ講座開催

定例研究会後に准教授以上どなたでも参加出来る「ステップアップ講座」に薊を取り入れてくださいました!

【取り合せ】

【取り合せ】

家元教授3級〜1級

🌸シャガ(花3・葉7)

🌸薊3

🌸立日蔭(持ち込み可能)

准教授〜家元教授1級

🌸丹頂アリアム5

🌸バラ3

ご指導の松田光美先生には、特にシャガの様式本位は初めていけるという方が多いため、最初に花留めの位置から作品完成に至るまで一人ずつ確認をしてもらいながらご指導をいただいたとのお声を頂戴しております。

花菖蒲

長野伊那支部 5月支部定例研究会

長野伊那支部さまでは、5月の研究会において花菖蒲を使用いただきました。

ご提供いただいたお写真から会員の皆さまにとって充実した時間になったことが伝わってきます!

燕子花

長岡支部 5月支部定例研究会

小原流の伝承花として年に1度は扱いたい花材であり、写景挿花様式本位だけでなく瓶花も勉強したい

という理由で

<定例研究会取り合せ>

🌸2家 写景盛花様式本位

🌸夏の燕子花3株挿し(花②・葉⑧)

🌸1家 写景盛花様式本位

🌸夏の燕子花5株挿し(花③・葉⑬)

<専門認定教授者勉強会取り合せ>

🌸瓶花(基本瓶または籠)

🌸燕子花(花②・葉③)

🌸撫子③・鳴子百合③

挑戦していただいた支部会員の皆様からは沢山のお声を頂戴しております!

・写景盛花様式本位では、正しい葉組の作品が1作だけという結果に、驚きと勉強不足を痛感した。暗記ではなく体で覚えるよう、毎年必ず生けて勉強したい。

・講師の篠田先生に、葉組の手順や葉の選び方を分かりやすくご指導いただき、感謝している。次回はそれをよく思い出して生けようと思う。

・花材費が非常に高く、容易に練習できる状態ではない。今回の研究会で使用した花材を大切に扱いたい。

・なでしこ・鳴子百合と合わせた瓶花では、配材を少量使用した。燕子花の葉の優しさ、凛とした姿の花の魅力を感じる作品に出来上がって気分が良くなった。

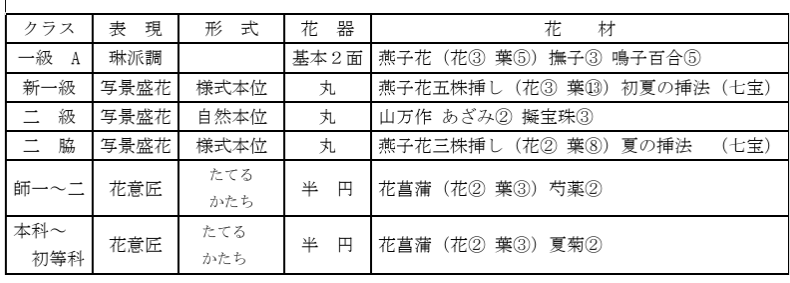

横浜支部5月支部定例研究会

燕子花以外にもあざみ、花菖蒲 をご使用いただきました!

🌸5月定例研究会の取り合わせ一覧🌸

支部長の米山美砂子先生より、以下のコメントを頂戴しております。

「今年も水ものの季節がやってきました。燕子花の写景様式は早春から晩秋までありますが、新一級の方に初夏の挿法、二脇の方に夏の挿法を生けて頂き、季節の移ろいを感じてほしいと思います。 あざみは水揚げが悪い花材ですので、蕾を取ったり、生ける前の手入れが大切です。 下のクラスの花菖蒲は様式を生ける前段階として、爪の向きや葉の扱いに慣れるように取り合わせをしました。」

挑戦された会員さまからのお声

・今の季節にピッタリで、様式と違って自由に意匠的に生けられるので楽しかった(一 A)

・琳派らしい取り合わせで楽しかった(一 A)

・燕子花の初夏の挿法は難しかった(新 一)

・葉の選び方、葉組など決められてはいるが覚えるのが難しい(新 一)

・あざみを初めて生けました。チクチクするのが難点、意外とお花が長もちします(二 級)

・研究会で初めての燕子花の写景様式(三株)緊張で手が震えました (二 脇)

・時間の制約のないところで、ゆっくり生けてみたいと思いました(二 脇)

・昔から菖蒲が好き。凜とした姿が気に入っています(師 一)

山形支部 6月支部定例研究会

鈴木英孝先生のご指導のもと燕子花と雪柳を6月研究会にてご使用いただきました!

🌸取り合せ一覧🌸

🌸取り合せ一覧🌸

2級脇 夏の燕子花3株いけ

1級B 雪柳 燕子花(花1・葉3) 小品花

1級A 燕子花(花1・葉4)鳴子百合3 / 撫子1 瓶花

山形支部会員様から次のようにコメントいただいております。

級A・Bの小品花と瓶花は燕子花の葉に様式とは違い長短差と流れに変化をつけますが、変化のつけ過ぎに注意することを寸評で一作ずつ具体的に教えていただきました。

3株いけのクラスは、葉組を間違わないことに気持ちがいき、花留めの位置が気づかないうちにずれていた人がずいぶんいました。次は余裕を持って花留めの位置付けも気をつけてチャレンジしたいという感想でした。

川越支部 9月専門教授者研究会

9月の専門教授者研究会で燕子花を使用してくださいました!

取り合わせと併せてお写真をご紹介いたします。

【専門教授者研究会での取り合わせ】

🌸燕子花(実1、花1、葉10) 秋の挿法

谷渡り

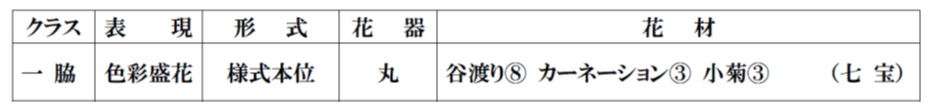

横浜支部 6月支部定例研究会

🌸6月定例研究会の取り合わせ一覧 🌸

横浜支部では6月の研究会で谷渡りの色彩盛花様式本位を出題くださいました。

支部長の米山美砂子先生より、次のコメントを頂戴しております!

「谷渡りの色彩盛花様式本位は、二世家元小原光雲先生の創始になる挿法ですが、 新種の洋花ともよく合い、百年以上たった今でも新しく感じられます。 今年は、昨年より少し上のクラスの方に、配材を増やして、しっかりと学んで欲しいと思い、 取り合わせをいたしました。」

挑戦していただいた支部会員の皆様からは沢山のお声を頂戴しております!

・谷渡りの葉選びが難しかったです。小菊の量をどの位にするか、七宝の位置に気を付けるなど、50分でいけるのが大変でした。

・寸法を守って一株に見える様にいけるのが難しかった。

・カーネーションと小菊のバランスが難しく、谷渡りの葉選びにも時間がかかりました。

・谷渡りは好きな花材ですが、葉の選び方、小菊の間引き方、花数も教えて頂きたいです。

・お稽古をして段々理解できるようになりましたが、谷渡りに夢中になりすぎてカーネーション、小菊が疎かになってしまいました。

・一番難しかったのは、谷渡り、カーネーション、小菊のバランスです。葉のないカーネーションの足下を隠すのも苦労しました。

長岡支部7月支部定例研究会

・プロジェクト花材のうち、比較的入手しやすい花材で、資格が下のクラスでも、高い花材費を支払うことなくお稽古で使用ができる。

・これまで「色彩盛花様式本位」や「かたむけるかたち」で主に使用してきたので「たてるかたち」での使い方も学習してもらいたい。

という理由で「谷渡り」をご使用いただきました。

初等科 花意匠 基本・たてるかたち

初等科 花意匠 基本・たてるかたち

本科 花意匠 基本・たてるかたち

本科 花意匠 基本・たてるかたち

准教授 花意匠展開・ならぶかたち

<取り合わせ>

初等科・本科 花意匠 基本・たてるかたち

🌸谷渡り③・向日葵②

准教授 花意匠展開・ならぶかたち

🌸谷渡り⑤・ガーベラ③・デルフィニウムプラチナブルー②

挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています!

・谷渡りの葉を剣山に留めるのに苦労しました。葉の切り方を工夫すると留めやすかったり、足元を隠すことで、作品がまとまることを、学ぶことができました。

・谷渡りの裏面の胞子嚢の茶色をできるだけ出してはいけないこと、葉の表面を強く見せないような向きでいけることを、ご指導の松浦友香先生より細かく教えていただきました。

寸評の様子

寸評の様子

山形支部 7月支部定例研究会

山形支部では7月の研究会で谷渡りの色彩盛花様式本位を出題くださいました。

<取り合わせ>

2級 色彩盛花様式本位

🌸谷渡り バラ③

山形支部会員様から次のようにコメントいただいております。

ご指導に小原流研究院講師馬場琰珠先生をお迎えし、一作ずつ大変丁寧にご指導、ご審査いただきました。

谷渡りの様式本位は、「葉をよく見て規定のとおりに位置付けること以外に、バラの前に水が見えないようにすることも忘れないように」とアドバイスいただきました。

横浜支部 11月支部定例研究会

谷渡りは色彩盛花様式本位に使われることが多いですが、自由な発想で楽しんでいただきたいという思いから、新一級クラスにて 自由表現の取り合わせでとりあげていただき、まどか、新様式花器の2つを用意いただきました。

【取り合わせ】

🌸新一級 自由表現 ドラゴン柳、谷渡り③、グロリオサ①

ご参加の皆様をコメントもご紹介させていただきます!

・谷渡りの葉は他の葉を使うより難しい。

・昔、伊豆の南方(島は不明)から家族が飛行機で谷渡りをお土産にもってきてくれた。 懐かしい思い出があります。

・様式以外で使うことがあまりなかったので、久しぶりに使って良かったです。

睡蓮

大阪支部7月支部定例研究会

代表的な夏の水もの花材を今後に繋げていくため、一級専門教授者クラスに出題することにより、生徒さんへの指導にも役立てていただければという思いから、7月の研究会で今回「睡蓮」をご使用いただきました。

<取り合わせ>

写景盛花様式本位

🌸雪柳 太藺 睡蓮(開き葉三枚 花一輪 巻き葉一本 流し葉二枚)

挑戦した支部会員の皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています!

・久しぶりに睡蓮をいけましたが、夏らしい花材でとても良かったです。

・難しい花材ですが、小原流らしい勉強ができて良かったです。

・久しぶりの睡蓮で手こずりましたが、夏のお花、研究会でなければいけられない花材なので貴重で良かったです。

・季節感のある花材が体験でき、売られていない花材なので、とても貴重でした。

・様式大好き、いけるのが好きなのでとても楽しかったです。

・季節のものはいけたい。年に一度しかいけられないが、上達したいのでいけられる時にもっといけたいです。

出題したクラス以外の会員さんからも、「睡蓮のお稽古をしたい」とのお声があり、個々のお教室でも取り入れていただくことになったとのこと。

河骨

山形支部 7月支部定例研究会

山形支部では7月の研究会で河骨の小品花を出題くださいました。

<取り合わせ>

1級A 小品花

🌸河骨 葉⑤ 花① 巻き葉①・太藺②

山形支部会員様から次のようにコメントいただいております。

・「河骨の小品花は作品全体の中で太藺の長さが丁度良いかよく見ること」「河骨の葉を構成する時、特に口元に近い葉が同じ方向を向いて2枚が重なって見えないよう気をつけること」など、ご指導の小原流研究院講師馬場琰珠先生にとても分かりやすく解説をしていただきました。

・クラス別での河骨の出題は久しぶりとなり、初めて会場でポンプの水揚げをする人もいましたが、しっかりと水揚げもお稽古してきたようで心配はいりませんでした。

唐ゴマ

川越支部9月支部定例研究会

川越支部さまでは、9月の研究会において唐ゴマを使用いただきました!

取り上げたクラスと取り合わせについてお写真とともにご紹介いたします。

【取り合わせ】

🌸二級 瓶花 唐ゴマ、竜胆②、女郎花②

🌸一脇 小品花 唐ゴマ、秋明菊②

🌸一級B 瓶花

唐ゴマ、秋明菊②、女郎花②

横浜支部 9月支部研究会

支部の研究会で唐ゴマを使用してくださいました!

唐ゴマならではの葉の整理や他の花材とのバランスをとる難しさや、扱い方について学んでいきたいといったお声を感想でいただいております。

お写真と併せてご紹介させていただきます。

【取り合わせ】

🌸新一級 瓶花 自由 基本(細) 野ばら 唐ゴマ 鶏頭②

🌸一脇 花意匠 ならぶかたち 新様式 唐ゴマ 女郎花② スプレー菊③ 玉しだ⑤

🌸二級 自由表現 まどか 唐ゴマ一種

挑戦したそれぞれのクラスの皆さまからは沢山のご意見を頂戴しています!

・唐ゴマの葉の選び方と効かせどころに苦労しました。(新1)

・野ばらと唐ゴマの合わせ方が難しかった。(新1)

・研究花材が入手困難。(新1)

・唐ゴマの葉の大きさ、色、茎、実も生かせる様にいけたかった。(新1)

・唐ゴマの葉の整理、他の花材とのバランスが難しかった。(1脇)

・秋を感じられてよかった。(1脇)

・いけてもすぐ枯れてしまう。水揚げの仕方を知りたい。(1脇)

・目指したイメージ通りにならない難しさはありましたが、楽しかったです。(2級)

・葉の線を生かすか、面を生かすか悩みました。(2級)

・紅葉している葉がとても綺麗でした。(2級)

小シダ

長岡支部9月定例研究会

長岡近辺には生えていない植物であり、一般的な花屋でも扱うことが稀でなかなか入手できない花材です。今回の写景盛花自然本位で小シダの扱い方を学ぶ良い機会になればとの思いから、という理由で今回花材として使用してくださいました。

準優秀花作品のお写真を併せてご紹介いたします。

【取り合わせ】

🌸一家 写景盛花自然本位 万作②、小菊②、山しだ⑤、尾花②~③

挑戦いただきました皆様のご感想もご紹介させていただきます!

・小シダがとても良い状態で良かった。

・普段から手にすることが少ない花材ですので、いけ方に未熟さを感じました。

・層をなして小シダをいけること、自然本位と様式本位のいけ方の違いを、講師の鈴木綾子先生から丁寧にご指導頂きました。

横浜支部 11月支部定例研究会

小原流の写景盛花になくてはならない花材であることを踏まえて、晩秋から 初冬へと移りゆく自然を存分に皆様に表現して頂きたいという思いから、

11月の研究会で取り上げていただきました。

【取り合わせ】

🌸一級 A

写景盛花自然本位 はんの木、小菊②、著莪③、山しだ⑤

挑戦いただきました皆様のご感想もご紹介させていただきます!

・山しだの茎は細いので小菊の茎にさして使いました。

・山しだは高低差をつけていけました。

・山しだを使うのは久しぶりで楽しかった。

・山しだが小ぶりで苦労しました。

・小原流の写景自然は大好きなのですが、自分の腕がついていけません。

・著莪の扱いが難しかった。