この人に聞く!vol.34 小原流京都支部 赤尾 牧子先生

赤尾 牧子先生

1991年1月小原流入門

2001年8月専門教授者取得

2013年5月級一級家元教授取得

2022年1月京都支部支部長就任

2022年1月京都府県連会長就任

今月は、京都支部の支部長である赤尾牧子先生をご紹介します。

京都支部では今年2月に、みんなの花展を初めて地下鉄連結の地下商店街で開催しました。お花に興味のない方も沢山通過される場所での公開いけ込みと花展開催は、不安や心配事も多かったようです。開催後の会員の方がたの感想や、当日の様子などをお聞きします。

また、赤尾先生は、多くの体験教室を開催され、小原流を広める活動を精力的にされています。 いつも同じ進め方で体験教室をされるのではなく、喜ばれたことなど、生徒さんの反応を見ながら新しい試みを入れる赤尾先生の体験教室は、工夫がいっぱいです。体験教室に来られた方を皆さん笑顔にする赤尾先生の体験教室を、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

京都支部

・京都支部はどのような雰囲気の支部ですか

幹部の皆さんは仕事をされていますので、支部の仕事との両立も大変なのですが、話し合いの場では意見もよく言ってくださいます。この日やる!と決まったら、時間通りにきちっと作業してくださり、上手くまとまって、いい支部だと思います。会員の方々もとても協力的です。

みんなの花展

いつもお花を卸してくださっている「花孝」さんから勧められたんです。花孝さんは京都府立桂高校でお花のアレンジメントや野菜の育て方などを教えていらっしゃるのですが、今回勧められたゼスト御池寺町広場で、いつも生徒さんの作品展をされていて、人通りが多く借料も安価ということで、一度支部でも花展をしてみたらどうかと言われていたんです。

左「花孝 」さん、

右 ゼスト御池 寺町広場

それでも、商店街で花展をするのは初めてですし...会場のセッテイングはうまくできるのか? 人通りが多い中、器が倒れたり何かハプニングが起きるのではないだろうか? など心配ばかりでなかなか踏み切れなかったのですが、皆で話し合って、一度商店街で花展をやってみよう!ということになったんです。

研究会と同じ会場では度々花展をしてきました。場所も皆さんよくわかっていますし、普段使っている剣山や花器も貸し出しできますので、出瓶者の方のご負担を軽減することができていましたが、今回は重い荷物を各自会場まで運んで来ないといけないので、高齢の先生方も多いですし皆さん出瓶してくださるだろうか? 夜中の警備はどうしたらいいのだろうか?など開催が決まってからも心配事はつきませんでした。

左 西村先生、

右 青山先生

みんなの花展実行委員

そのような中、会場申し込みから、会員さんへのご案内、警備員さん手配、すべて実行委員の青山先生・下村先生・西村先生が滞りなく手配してくれました。

・地下鉄連結の地下商店街で開催してみてどうでしたか?

当日の朝、役員で会場のセッテイングをし、出瓶者全員で花席番号を決めるくじ引きをしました。その後2時間ほどでいけ込みをしていただきました。

いつもは、いけ込みしているところを会員さん以外に見られることはあまりないのですが...今回は全く見知らぬ通りすがりの大勢の方に見られることになりました。見られているということは緊張しますが、『何という名前のお花ですか?』とか『流派は何ですか?』などと話しかけられたりしているうちに、緊張も解けて皆さん楽しい気分になって全員笑顔が絶えなかったです。

今までの展示会では、見に来てくださる方は、ほとんど支部関係の方で、会員さんやそのご家族、お弟子さん、お知合いと、ほとんどご案内を差し上げた方々だったのですが、今回は、通りかかりの大勢の方々に見ていただくことができました。お花に全く興味のない方もいらしたと思いますが、本当に大勢の方が足を止めて作品を見てくださいました。2000人は下らないと思います。また来年もこの会場で行いたいという声も多かったです。また話し合いをしてき決めていきたいと思っています。

初めての試みとしては警備員さんを16時間雇用したんです。そのお陰で、深夜~早朝も万が一に備えられとても安心でしたし、役員が交代で会場に居残る必要もなく、負担軽減できたことはとても良かったと思っています。また、会場が広い場合は、特大ポスターを貼ったり、宣伝面を工夫していきたいと思っています。

京都支部2025年みんなの花展の様子はこちらから

いけばなの活動

・体験教室に力を入れているとお聞きしました

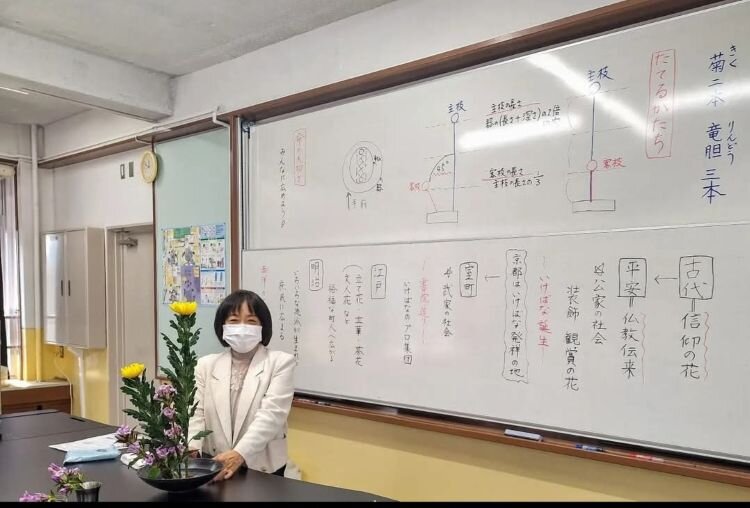

京都いけばな協会さんからの依頼で、副支部長・幹部3名~6名で京都市立中学へ『いけばな体験授業』に行っています。

京都では、数年前から市立中学校の生徒さんに年に1回『いけばな体験授業』をすることになっていて、去年までで、京都市の全ての市立中学校で行われました。さらに京都府の中学校でも同様に行なわれることになりました。支援学級でも体験教室を行いました。とても熱心ですね。すごくうまいな!って思う子もいました。センスっていうのかな 私にとっても勉強になりました。一度伺うと『また来年もお願いします』と頼まれてどんどん行かせていただく学校が増えてきてます。

・先生は海外からの旅行者の体験教室も受けられていますね

本部の方から紹介していただいた、中国から修学旅行に来られた中学生の体験講座をさせてもらったばかりです。

器は全員同じではなく、少し大きいもの・小さいもの・丸かったり四角かったりなど色々準備し、花材も日本を感じられるようなものを用意しました。

器がそれぞれ違うと教える方も大変なのですが、以前中学校いけばな体験授業で1人ずつ違う器を使った時があって、それがなんとも面白いなと思ったので、今回はそうしてみたかったんです。そして器や花留め・雑巾など必要なものは全部こちらで用意して、手ぶらで気楽にお稽古して帰れるのがいいと思っているんです。記念撮影は喜ばれるので必ずしています。また、体験教室の修了証を自分で作って渡したり、六合軒のクリアファイルと京都のお茶をセットにしたお土産を用意するなど、喜んでいただけるように色々考えました。何件か海外の方の体験教室をさせていただきましたが、海外の方はすごく熱心ですね。『またここに来たい』『他の方にも紹介したい』と思っていただけるように色々考えて体験授業をしています。いけました。はい終わりです。では味気ないですから。中国から来られた中学生の皆さんも、とても喜んでくださったので嬉しかったです。

圓通寺での体験教室はこちらから

・他にもこどもの体験教室もされているとか

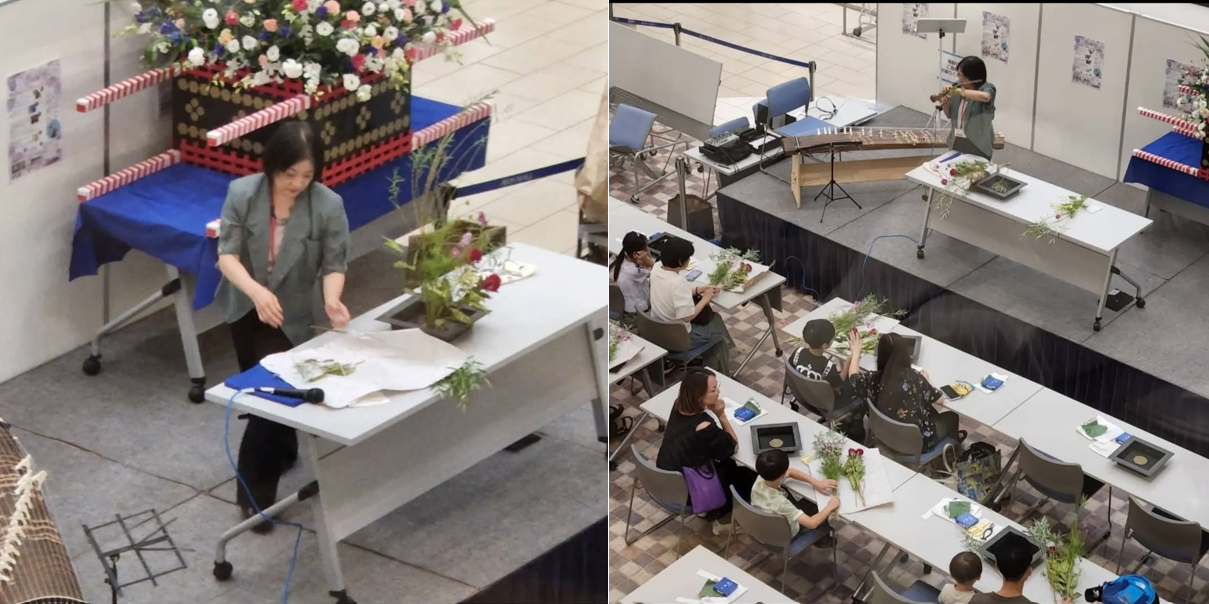

こちらも京都いけばな協会さんの事業で、年に2回イオンモール京都などで『いけばな親子体験』もおこなっています。

学校も全く別で、そこに買い物に来る人を対象にしているのですが、それも最近は重要なお仕事かなと思っています。子供がキラキラした目でお花をいけているのを見るのは、本当に楽しいですね。子供がいけばなを体験してお教室に来るようになって、たとえお勉強などでお花から離れることがあっても、その子らが大人になったらまたお花を始めてくれるように。と思ってやっています。実際、年に何名かはそうやって戻ってくる子がいます。

学校でのいけばな体験授業

小原流の魅力

小原流のいけかたは、どれが一番好き。これがいけたい。と特別に一つだけ挙げることはできないです。斬新なお家元の作品も、ずっと以前から大切に持っている写真集にある伝承花も、どれもみな素晴らしくて見入ってしまいます。只今一生懸命勉強中です。魅力があるんですよね。

いけばな親子教室

インタビューを終えて

赤尾先生は明るくて気さくな方で、お話しているとこちらまで楽しい気持ちになりました。

毎月何件も体験教室をされている先生は、子供がキラキラした目でお花をいけているのを見るのは、本当に楽しい。とおっしゃいます。そうおっしゃる赤尾先生の目もキラキラしていて、本当に楽しそうでした。そんな先生に魅せられて、先生の周りは、生徒も先生も笑顔になるのかもしれません。

これからも小原流のいけばなを広めてください。どうぞよろしくお願いいたします。

小原流本部では教授者の皆さまに様々なサポートを行っています。

詳しくはこちらからご覧ください。