全国支部紹介vol.20 小原流横浜支部

小原流は全国に144、そして国外には89の支部があります。皆さんが在籍している支部がそうであるように、それぞれの支部に設立のあゆみや特徴、現在の取り組みなどがございます。本ページでは、毎月、全国の支部を1支部ずつご紹介いたします!今回ご紹介するのは小原流横浜支部です。七代支部長 米山美砂子先生にお話を伺いました。

小原流横浜支部 支部長 米山美砂子先生

五代支部長井上香瑛に師事しながら、中学校1年生の頃より工藤和彦に指導を受ける。

1983年に一級家元教授を取得。

1997年に小原流研究院講師に任命。

2014年に同助教授に任命され、2022年より小原流横浜支部支部長に就任。

小原流横浜支部の運営と共にいけばな芸術協会の活動や横浜華道連盟の活動など、流内外で多彩な活躍をしている。

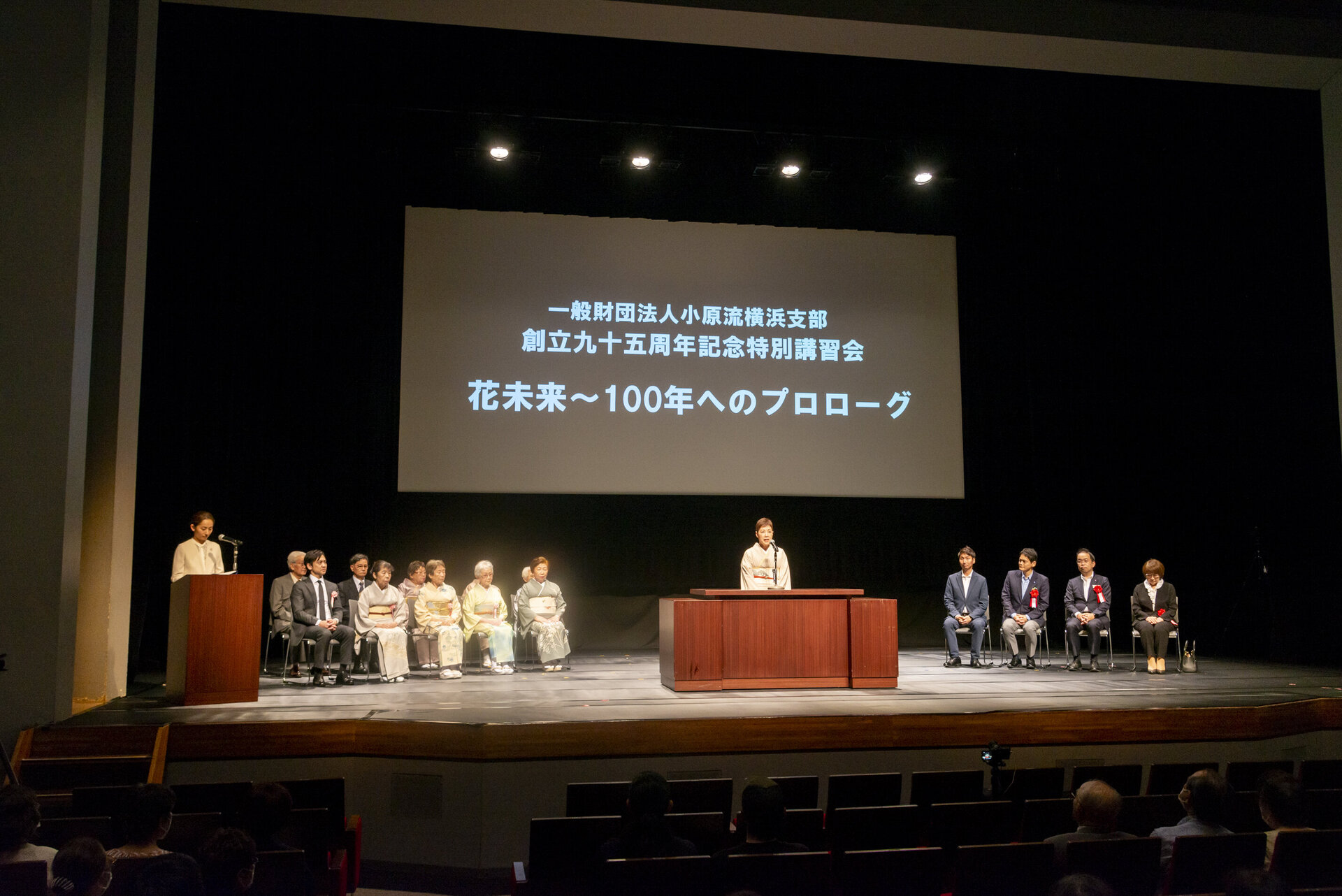

創立95周年記念特別講習会を終えて

支部会員の皆様のおかげで2023年6月11日に小原流横浜支部創立95周年記念特別講習会を無事開催することができました。

長く小原流を習う横浜支部の会員や、もしかしたら全国の皆様もご存知かもしれませんが、横浜支部が現在のように発展したのは四代支部長の東香舟先生と五代支部長の井上香瑛先生の存在が非常に大きなものでした。

しかし時は流れて、横浜支部でも二級家元脇教授以下の会員は東先生も井上先生も知らない世代となりました。横浜支部の歴史を振り返るというよりも知ってもらうという気持ちで、小原流研究院助教授の知地正和先生に講習会で流す映像のストーリーを考えていただきました。横浜支部だけではなく、横浜が漁村だった時代から紹介されておりますので、花歴の長い先生方も楽しめたのではないかと思います。

講習会の内容は10ヵ月くらい考えては直して、考えては直して、納得のいくまで推敲を繰り返しました。

お陰様で成功裡に終えることができたのではないかと思っています。後日ネット配信も行ったのですが、そちらも多くの方に見ていただくことができました。

講習会の様子は神奈川新聞にも掲載されました。

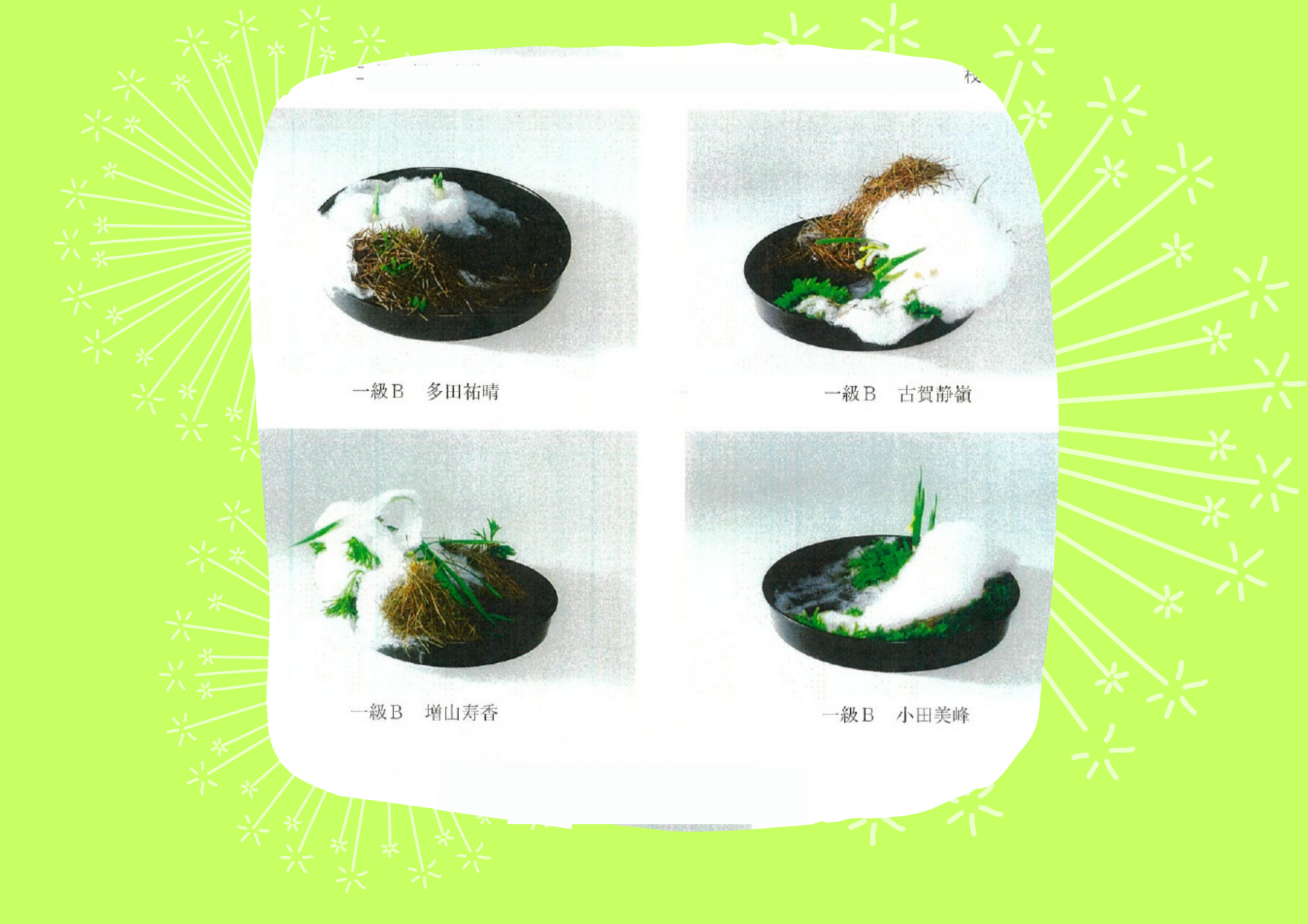

横浜支部ならではの研究会

先に紹介した東先生と井上先生が活躍していた時代から、横浜支部では研究会を盛り上げるために、そして会員の皆様と花のある暮らしを一緒に楽しむために、研究会の出題内容を工夫しています。

作品が美しく見える工夫としてステンレスの丸水盤や月光樹海など制定花器ではない花器も使用しています。

今では様々な支部で取り入れられているかもしれませんが、コーヒーカップ、ワイングラスや壜を使用するのは横浜支部が先駆けではないでしょうか。研究会でコーヒーカップに花をいけることを批判された時代もあったようです(笑)。

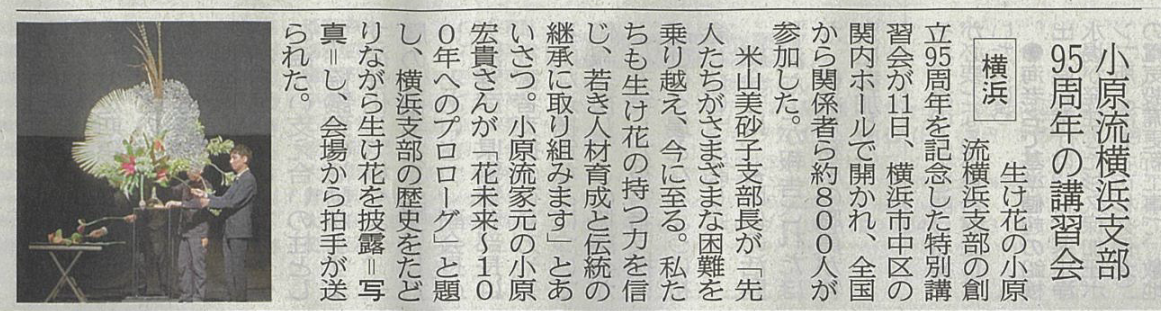

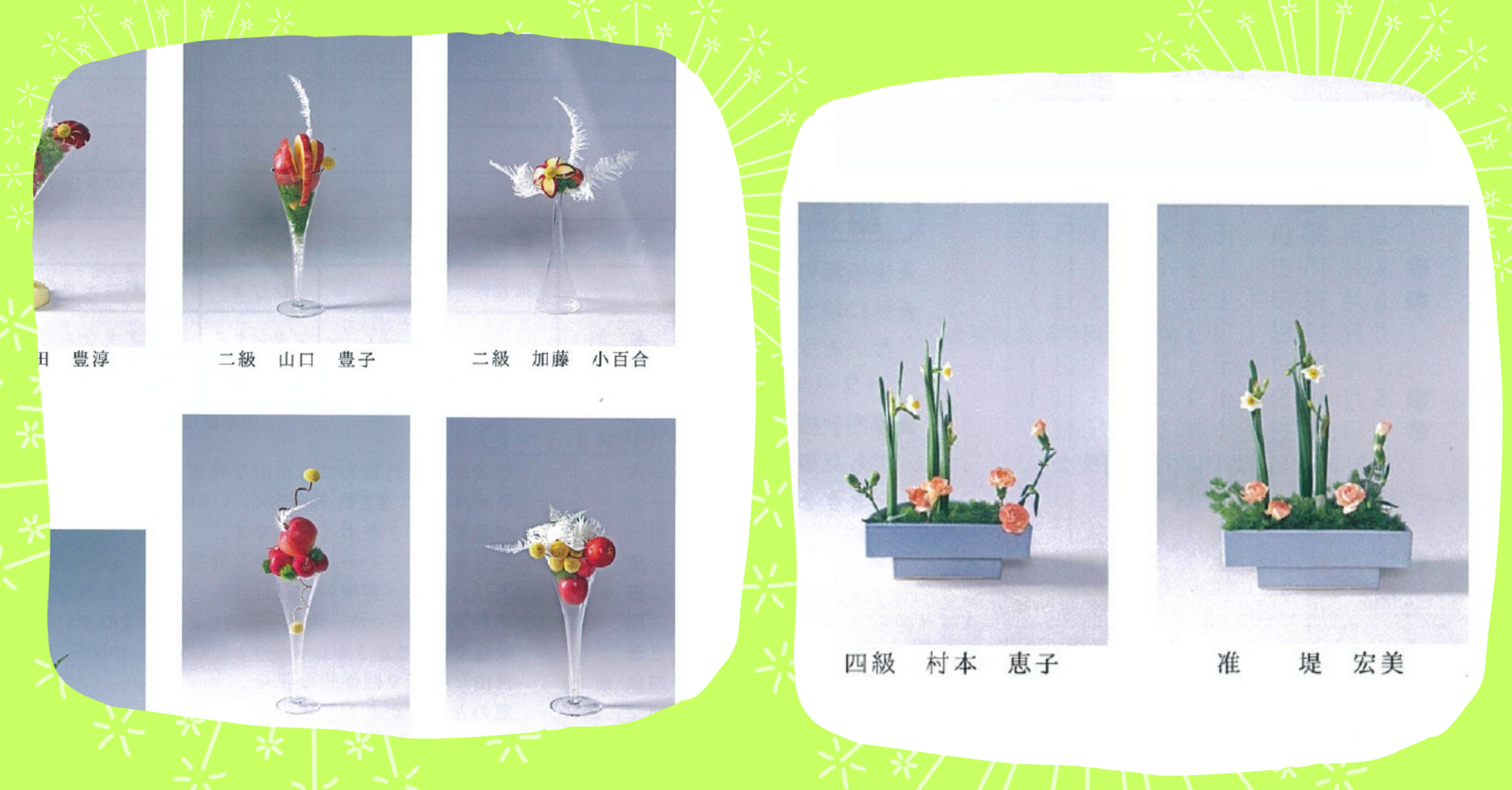

現在でもパフェグラスやコーヒーカップを使った研究会を開催しています。

コーヒーカップは持ち込みなので、1級の先生の中には自慢の一客持参される方もいらっしゃいます。全クラス「りんご」という出題もありました。

「りんご」は花器として使用しました(笑)。「研究会で果物を切る音を聞くのは初めて」だと指導の先生も驚かれていました(笑)。 私たちは慣れてしまっているのですが、取り合わせも横浜独自だと言われることが多いです。

花材として「りんご」を使用したり(笑)、食べ物だと他にパプリカやブロッコリー、乾燥素材では晒しみつまたや山シダ、雁足、異質素材では綿やエンゼルヘアも出題しています。

「横浜支部は小原流の本筋からは外れているのでは?」と思われたかもしれませんが、様式本位の出題や「いけばな花材を守るプロジェクト」の対象花材も積極的に利用しています。

様式本位の花材は若い資格から楽しめるように工夫もしています。

准教授以下にはお碗を持参いただいてアスパラガス・ミリオクラダスと水仙のたてるかたちを出題したり、水仙とカーネーションとアスパラガス・ミリオクラダスでならぶかたちを出題したり。水仙は様式本位同様に葉組をして、またアスパラガス・ミリオクラダスは下草に見立てていただいています。

その他にも花材が全て持ち込みの研究会や、主材のみ決まっていて他は器を含めて持ち込みの研究会も開催しました。表現は自由です。型ではなくても色合わせや空間を作れているかなど、小原流として良い花は見れば分かります。また取り合わせや花器との出会いが自分でできるということも大切だと考えていますので、それも含めて研究会であると思っています。

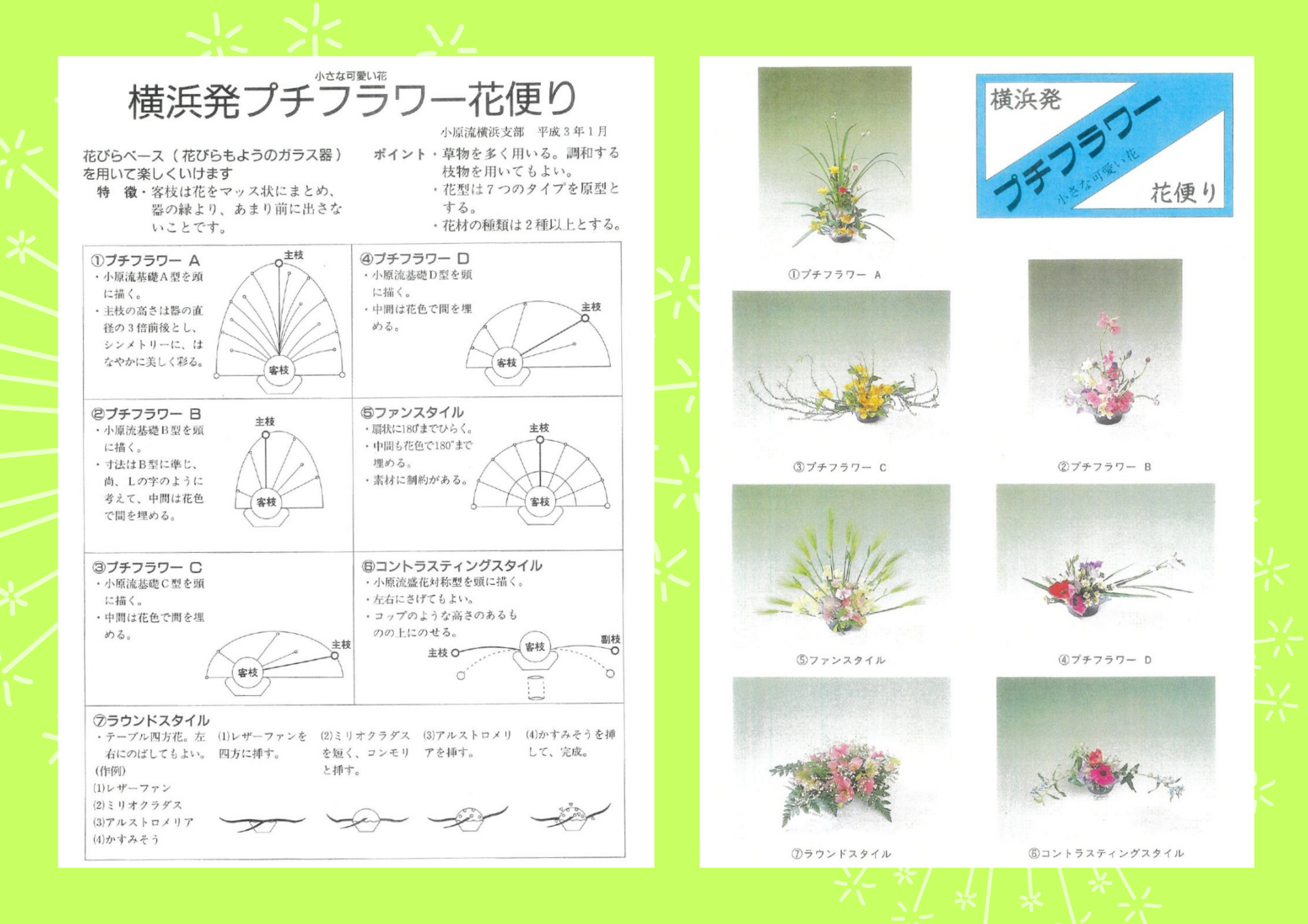

「横浜発プチフラワー」

30年前には「横浜発プチフラワー」という表現も発表しています。全国には同様に独自の表現を考える支部もあるかもしれませんが、四世家元小原夏樹先生にお墨付きをいただけたのは横浜支部だけではないかと思っています。

「横浜発プチフラワー」は花意匠に少し似ていますが、花意匠に先駆けて発表しています(笑)。発表当時の花型図を見ていただくと分かるのですが、いけばなとフラワーアレンジメントが融合したような表現です。東先生と井上先生が研究を重ねて作った表現です。

会員の皆さまに寄り添ったご提案ができるように、テーブルにお花を飾っているかどうか、どんな場所で飾るかなど、よく尋ねていらっしゃいました。

また研究会優秀賞の記念品にも気を配っていました。小さなオシャレな花器をプレゼントしてもらえたらお家で花を飾ろうという気持ちになりますから。

東先生と井上先生や、諸先輩方の情熱を受けて、後進のわたしたちも育てられたと思っています。

横浜支部100周年に向けて

花器の持ち込みや花材の持ち込みの研究会は面白いと好評ではありますが、最近では高齢の会員の方も増えてまいりましたし、働いている方がほとんどで、いよいよお花を習う層が変わってきたとを感じます。 先輩方のように時代にあわせた研究会運営ができないかと考えています。

時間的な負担が少ない中で、楽しいものを提案できればと思うのですが、生み出すことは本当に大変です。もしかしたら現在会員の皆さまは皆勤や点数にそこまでこだわりはないのではないかと思っています。勉強したい、楽しかったという声が聞けるものが提案できればと思います。

また100周年に向けて、みんなの花展の内容をどんどん充実させていきたいと考えています。支部会員の皆様の発表の場を作っていけたら良いなと考えています。